NEWS

お知らせ

-

注目トピックス

目指せスタートアップ!ユニコーン企業!:ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)

令和6年度は「スタートアップ育成5か年計画」に則り、様々なスタートアップ支援が実施されていましたが、その中でも、スタートアップ育成5か年計画における主なスタートアップ支援施策における施策の1つで、実用化に向けた研究開発や量産化実証などの費用を、事業ステージに応じて最大6年間の支援を受けることができる、ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)及びGX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)について、主にDTSUの方になりますが、こちらの解説をしていきます。

目次

1. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の概要・スケジュール

2. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の申請要件・対象者

3. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の採択状況

4. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の申請から申請以降について

1. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の概要・スケジュール

日本国内において、ユニコーン企業を100社創出することを目標として掲げる「スタートアップ育成5カ年計画」が2022年11月28日に決定されました。その中の支援策の1つとして令和5年度から実施されているのが、ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)で、これまでに第6回(GX分野は第3回)まで公募が完了しています。

DTSUはスタートアップの中でも、技術が確立するまでに長期の研究開発と大規模な資金を要し、その事業化リスクが高い分野について、長期的視野をもって事業化に向けた幅広い研究開発活動の支援を行おうとする補助金(※要領などでの記載は「助成金」ですが、厚労省で管轄している雇用関係の助成金と区別するためここでは「補助金」といいます。)で、対象分野は量子、AI、ロボティクス、半導体、電子機器、エネルギー・環境、バイオテクノロジー、新素材、医療機器、航空宇宙等の鉱工業技術(原子力に係るもの、「創薬ベンチャー・エコシステム強化事業」の対象となる創薬(医薬品開発及び再生医療等製品)に係るものは原則として除く)です。

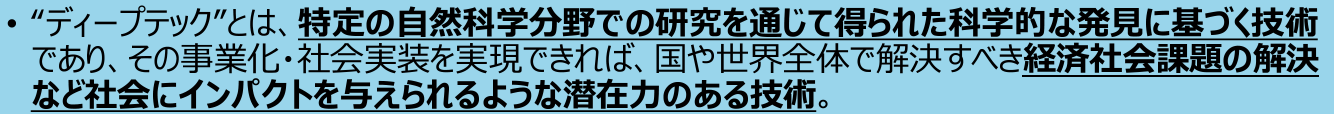

DTSU公募説明会の資料において、ディープテックについての定義もされています。

※公募説明会資料「ディープテック・スタートアップ支援事業及びGX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業について」より

実施主体は国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)となっています。

長期的視野というのは、DTSUでは

① STSフェーズ(実用化研究開発(前期))

② PCAフェーズ(実用化研究開発(後期))

③ DMPフェーズ(量産化実証)

の3つのフェーズが設定されており、各フェーズの最長は4年間(目安は1.5~2年間とされています)、STSフェーズからDMPフェーズの間をまたいで支援を受けたい場合は、最長6年の設定とすることができます。 ※ただし、長期になる場合は同フェーズ内又はフェーズの切り替わり時にステージゲート審査を経る必要があります。

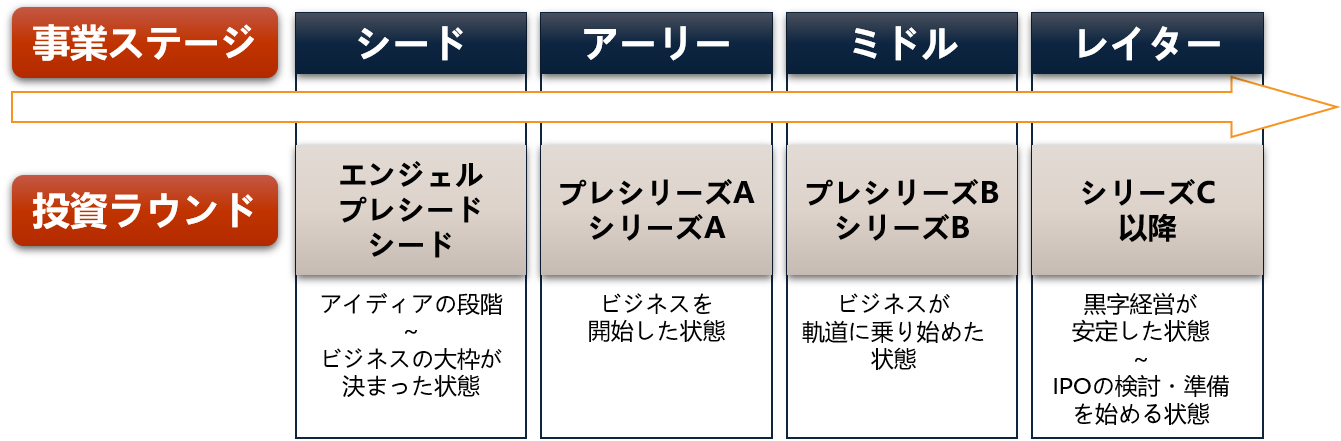

事業ステージでいうところのシード後期からアーリー、投資ラウンドでいうところのシードからシリーズAあたりが該当するところかと思います。

≪補助額・補助率≫

各フェーズでの補助上限額及び補助率(NEDO負担率)については次の通り。

STSフェーズ:補助上限額 3億円もしくは5億円※1 補助率 2/3

PCAフェーズ:補助上限額 5億円もしくは10億円※1 補助率 2/3

DMPフェーズ:補助上限額25億円 補助率 2/3若しくは1/2※2

各フェーズをまたいで実施する場合は30億円が上限

※1 事業化連携に係る連携先の関心表明書や海外技術実証に関する計画書を提出することができる場合

※2 DTSUにおいて一定の金額以上の出資を出資報告書又は出資意向確認書で示せない場合

≪スケジュール≫

現在第6回公募まで完了しており、今後予定されているスケジュールは次の通り。

第7回 書類提出期間 2025年2月下旬~3月上旬

第8回 書類提出期間 2025年7月上旬~中旬

DTSU 事業・GX事業 公募に係る日程一覧より

2. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の申請要件・対象者

ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の申請要件として、日本国内において法人登記されていることや、中小企業の規模であり、大企業・みなし大企業ではないこと、設立年数など、クリアしなければならない要件は様々ありますが、申請においてクリアしなければならない要件として特に重要かと考えるのは出資(融資)に関する内容になるかと思います。

申請しようとするフェーズにより出資(融資)に関する要件が少しずつ異なりますが、基本的に補助対象費用の1/3以上の金額(補助対象費用が3億円であれば、その内1億円以上の金額)を、VC(Venture Capital)等やCVC(Corporate Venture Capital)、事業会社からの出資(新株予約権・コンバーティブルエクイティを含む)、新株予約権が付いた金融負債(転換社債型新株予約権付社債、新株予約権付社債、新株予約権付融資、コンバーティブルボンド、コンバーティブルノート、コンバーティブルデット、資本性劣後ローン等を含む)、または金融機関からの融資で得る必要があります。

これら出資等の額は、1社以上のVC等やCVC、事業会社、金融機関からの合算で算出することができますが、株式投資型クラウドファンディング、エンジェルからの出資は対象外です。

ちなみに、DTSUにおいてVC等、CVCは「ベンチャーキャピタルやシードアクセラレータ、その他業としてスタートアップへの投資機能を有する金融機関等の法人」、事業会社は「その他営利を目的として経済活動をする会社」と設定されており、DTSUにおけるCVCと事業会社の違いは、「業として投資機能を有しているかどうか」になります。

まずは、自分がどのフェーズに該当しているかの判断が必要になります。各フェーズの概要は次の通り。

≪各フェーズの概要≫

① STSフェーズ(実用化研究開発(前期)):Seed-stage Technology-based Startups

a.事業に関する構想に基づいた基礎となる技術シーズを有している

b.研究開発やプロトタイプの作製を開始場におけるマーケティングを開始しているが、未だ具体的な製品やサービスが完全には実現出来ていない

c.その研究や開発を通じて課題解決の仮説検証を行っている段階

【フェーズ終了時の目安】

製品やサービスが初期市場における特定の対象者の課題を解決する事

【支援内容】

要素技術の研究開発や試作品の開発等に加え、事業に向けた技術開発の方向性を決めるための事業化可能性調査の実施等

②PCAフェーズ(実用化研究開発(後期)):Product Commercialization Alliance

a.製品やサービスの研究・開発が一定程度進展している

b.上記成果を元に更なる応用開発等を行っている

c.適切な初期市場並びにそれに続くメインストリーム(主要市場)の選択とその対象者の課題解決、ビジネスモデル等の構築を通じた収益化を目指している段階

【フェーズ終了時の目安】

製品やサービスが初期市場並びにその先の主要市場における対象者の課題を解決し、継続的な収入確保に必要な要件を満たす事

【支援内容】

試作品の開発や初期の生産技術開発等に加え、主要市場獲得に向けた事業化可能性調査の実施等を支援

③ DMPフェーズ(量産化実証):Demonstration development for Mass Production

a.製品やサービスの研究・開発が相当程度進展している

b.上記成果を元に更なる応用開発等を行っている

c.適切な主要市場の選択とその対象者の課題解決、ビジネスモデル等の構築を通じた大きな収益化を目指している段階にある

d.上記収益化を実現するために量産体制の構築または事業のスケール化に係る検証・実証を行う必要がある

【フェーズ終了時の目安】

製品やサービスが主要市場における対象者の課題を解決し、商用生産の開始や継続的な収入を確保できる事業モデルの構築のために必要な要件を満たし、次の資金調達で実際の量産に入る事

【支援内容】

具体的には、パイロットプラント構築に係る量産技術に係る研究開発や、量産のための生産設備・検査設備等の設計・製作・購入・導入・運用等を通じ、商用化に至るために必要な実証等の実施

これらどのフェーズに該当しているかは自分の判断になります。現状とフェーズ終了時の目安、支援内容を確認し、自分が最も近いフェーズはどれか確認します。

現状はSTSフェーズに該当しているが、終了の目安はPCAフェーズまたはDMPフェーズに該当する。といった場合は、フェーズをまたいだ申請を検討することになります。

自身の申請しようとするフェーズが確認できたら、次は各フェーズにおける出資・融資についての要件を確認しましょう。まずは、申請する時点でのフェーズの要件を満たす必要があります。

≪事業への応募に必要な出資・融資についての概要≫

① STSフェーズ(実用化研究開発(前期))

・VC等、CVC、事業会社からの出資のみを加算することができる。ただし、当該出資には必ずVC等またはCVCからの出資が含まれていること。

★出資を受けている、又は今後出資が予定されている未上場の事業者であり、採択された日以降のNEDOが指定する日までに出資者が株主構成に加わっている必要があります。

・このうち、最大の金額や株式持分比率で出資を行う者は、VC等、CVCのいずれかであること。

② PCAフェーズ(実用化研究開発(後期))

・VC等、CVC、事業会社からの出資または新株予約権が付いた金融負債、金融機関からの融資のいずれも加算することができる。ただし、融資のみによる応募は不可。

★出資もしくは融資を受けている、又は今後出資もしくは融資が予定されている未上場の事業者であり、採択された日以降のNEDOが指定する日までに出資者が株主構成に加わっている必要があります。

・このうち、最大の金額や株式持分比率で出資を行う者、または、過去の出資分を含めて最大株主持株比率になる者は、VC等、CVC、事業会社のいずれも可。

★STSフェーズでは認められていなかった、金融機関からの資金調達が追加されています。また、最大株主持株比率となる者については事業会社でも可とされました。

③ DMPフェーズ(量産化実証)

・一定額以上の出資・融資があることを応募要件とはしない。

・VC等やCVC、事業会社からの出資が行われる場合は審査上評価されることがある。

・VC等またはCVCが株主構成に含まれていること。もしくは、出資報告書あるいは出資意向確認書に記載された出資が実行されることに伴い、採択決定日以降のNEDOが指定する日までにVC等またはCVCが株主構成に加わること。

・既存株主以外からパートナーVCを設定する場合や、応募要件に定める設立年数要件の例外として要件を充足しようとする場合には、出資の所定の期間と同一の期間内での出資が必要。

※設立年数要件

応募申請時点で、原則として設立から一定年数以内(STSフェーズ・PCA フェーズの場合10年、DMPフェーズの場合15年)の企業であること。ただし、各事業において、以下に該当する場合はその限りでない。

① DTSU事業のSTSフェーズやPCAフェーズにおいては、初めてVC等からの資金調達を行ってから5年以内であること、もしくは、応募に際し必要となる出資または融資のうち、1/2 以上がVC等からの出資であること。

② DTSU事業のDMPフェーズやGX事業においては、初めてVC等からの資金調達を行ってから、STSフェーズ・PCAフェーズは5年以内、DMPフェーズは10年以内であること、もしくは、所定の期間内に、補助対象費用の1/6以上の金額の出資をVC等から受けている、あるいは受ける予定であること。

また、GX事業の場合は、どのフェーズであってもDMPフェーズにおおよそ準拠する形になります。

参考資料:

「ディープテック・スタートアップ支援基金/ ディープテック・スタートアップ支援事業」 及び 「GX分野のディープテック・スタートアップに対する 実用化研究開発・量産化実証支援事業」に係る公募要領

ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU事業)/GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX事業) FAQ集

3. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の採択状況

ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の、第4回公募までの実施内容が公表されています(令和6年12月時点)ので、採択率や。

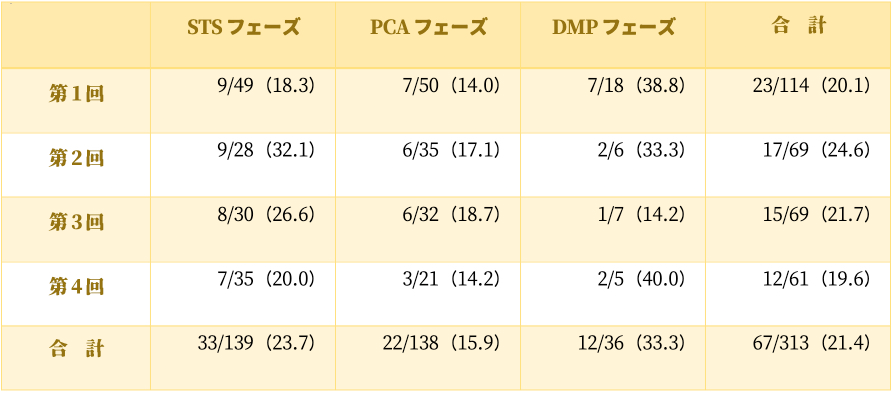

〇第4回公募までの(採択者/申請数(採択率%))

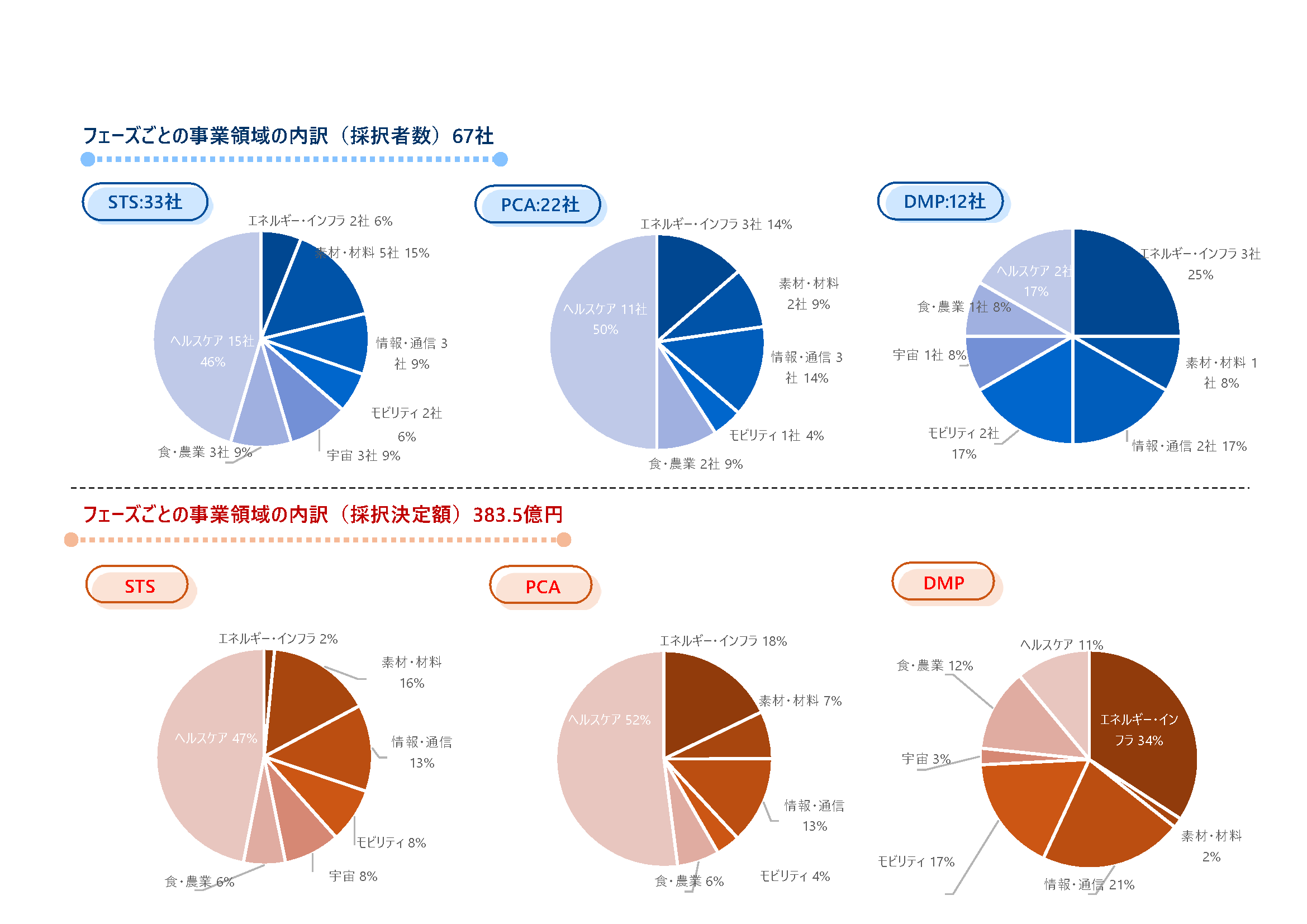

〇採択決定総額 383.5億円(採択者平均5.7億円)

第4回公募までの採択率は21.4%と、補助上限額が高額であるためかこういった補助事業の中でもかなり狭き門となっています。

20%超の割合で5.7億円の補助を受けられると考えると決して悪くないようにも感じますが、補助金の採択はくじ引きではありません。採択率は、21.4%の割合で採択されるのではなく、審査上採択の基準を超える申請数が、申請全体のうち21.4%であったという単なる結果で、VCやCVCなどから出資を得ていても(得る事を確約していても)これだけの採択率と考えると、そのハードルの高さがうかがえるかと思います。

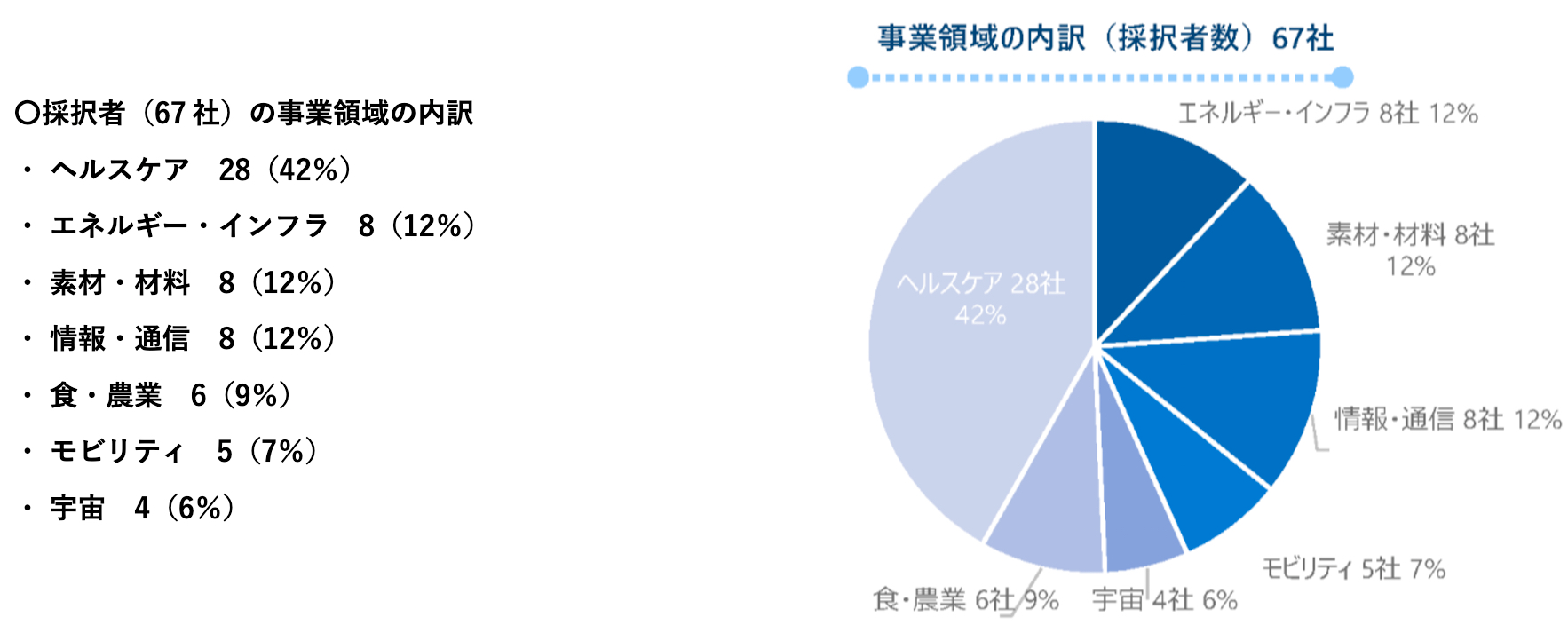

上記のように、採択者の事業領域の内訳としてヘルスケアが圧倒的に多いです(創薬に係るものは原則対象外だが、創薬と鉱工業技術との複合技術や創薬支援技術の開発は対象)が、特にヘルスケア産業を選んで採択している訳ではないかとは思います。そもそも研究開発が活発な分野だったがゆえに、結果としてこうなったといったという点や、市場規模がわかりやすい(新規技術で市場を創出するようなビジネスモデルと比較して)といったところが要因の1つかと考えています。

また、各フェーズでの採択者の事業領域の内訳をみると、STSフェーズ、PCAフェーズでは採択の50%近くがヘルスケア産業ですが、DMPフェーズになると17%まで下がります。これはDMPフェーズでのヘルスケアの採択率が悪くなるのではなく、そもそもDMPフェーズからの申請自体が少ないためかと思われます。

フェーズごとの事業領域の内訳(採択者数)67社

ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)、GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)事業・プロジェクト概要

4. ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)の申請から申請以降について

ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)も他の補助金と同様に、定められた期間までに申請書を提出することになります。DTSUでは、事業計画書ではなく提案書と呼びますが、諸々添付書類も含めて30ページ以上の書類の作成が必要になります。また、連携先の関心表明書や出資意向確認書などは連携先又は出資先での対応が必要になりますので、締切寸前では対応できない場合もあるかもしれませんので、早めの準備が必要です。次回の公募時期は前述のとおり公表されていますので、申請をお考えの方は締切予定日から逆算し、余裕をもったスケジューリングをお勧めいたします。

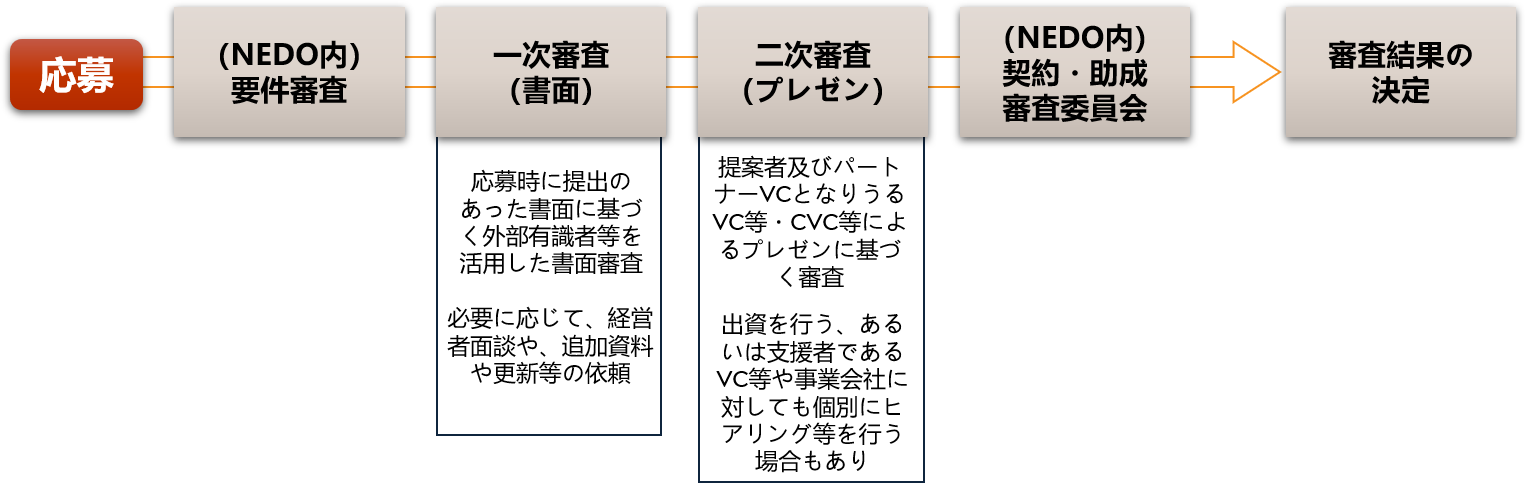

申請はオンラインですので書類は必要ありません。無事申請が完了され、一旦内容に問題が無いと判断されると、事務局から提案書を受理したと連絡が来て審査へと進んでいきます。恐らくここで要件を満たしていない場合は受理されないという事になるのかと思いますが、修正可能な範囲であれば修正依頼が来て対応することになります。

審査は2段階となっており、1次審査は書面の審査、これを通過すると二次審査としてプレゼンテーション審査が行われます。これを無事通過すると採択となり、補助金の交付へと進むことができるようになります。

プレゼンテーション審査は原則代表者が対応する事とされ、外部の人間の参加は認められませんが、パートナーVCを申請の際に設定した場合は、要請により同席を求められる場合があります。

また、これとは別に出資を行う、あるいは支援者であるVC等や事業会社に対しても個別にヒアリング等を行う場合もあるようです。

※パートナーVC:既に提案者の株主となっている者や所定の期間内に出資を行う者のうち、最も主体的にハンズオン支援を行うことを計画している者(出資額や株式持分比率の多寡を問わない)

スケジュール感として第6回公募での期間を参照しますと、申請締切が令和6年10月30日、要件審査から最終審査まで含めた審査期間は令和6年10月30日から令和7年2月上旬で、おおよそ3カ月間の審査期間となります。二次審査(プレゼン)は審査期間のうち、令和7年1月16日~24日が予定されています。

まとめ

SATO行政書士法人では今回ご案内したディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)のほかにも、中小企業省力化投資補助金の省力化製品・省力化製品製造事業者登録や販売事業者登録の申請サポート、ものづくり補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金等の国や自治体の補助金申請サポートを多く行ってきております。公募申請から採択後の交付申請・実績報告、補助金受給後の事業化状況報告までトータルでサポートを行ってきた実績をもとにスムーズな手続きをサポートいたします。

また、創業計画策定支援や経営改善計画策定支援、経営革新計画策定支援といった各種計画策定の支援も行っておりますので、ぜひお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ